近日,四川省昆虫学学会授予犍为县玉屏镇胡蜂标准化养殖基地“省级示范基地”称号。该基地不仅在全市范围内独树一帜,更是全省首个规范化且采用生态循环模式的胡蜂养殖基地。而这块沉甸甸的牌匾,无疑是对玉屏镇胡蜂养殖产业发展成果和创先争优“快干”的高度肯定,更是对玉屏村党委书记,退役军人“蜂书记”扎根基层,带领村集体共同致富的认可。

从无到有 开辟胡蜂养殖新路径

“胡蜂浑身都是宝啊,蜂蛹是优质蛋白来源,成虫可提取药用价值极高的蜂毒,也可加工成养生酒……”近日,记者在玉屏镇胡蜂标准化养殖基地见到基地负责人唐洪时,他正耐心地向前来“取经”的外地养殖户介绍胡蜂的优点。

2018年,因看好胡蜂市场发展,唐洪便一头扎进了胡蜂养殖的创业大潮中。毫无经验的他,第一年就遭遇重创,辛苦打拼多年积攒下的10多万元血本无归。但作为一名退伍军人的唐洪,凭着骨子里那股不服输的劲,一边不辞辛劳,频繁外出考察学习,一边查阅书籍资料,日夜钻研。好在功夫不负有心人,在经历多次尝试之后,唐洪终于成功掌握了胡蜂养殖的核心技术,并通过自己的努力,成为了当地首屈一指的致富带头人。

“目前我们养殖有红娘、金环、黄脚、七里等多个胡蜂品种,3月底,今年的第一批胡蜂即将大量上市,预计有10000群,主要是销往云南、贵州等地。”胡蜂繁殖室内,唐洪一边仔细检查着胡蜂的生长情况,一边向记者介绍,“我们是全省第一个规范化且采用生态循环模式的胡蜂养殖基地。目前基地一年可繁育蜂群两季20000群、蚂蚱6400斤,年产值可达1000多万元。”据了解,占地30余亩的胡蜂标准化养殖基地,其前身是一所闲置的学校,通过改造提升配备了先进的养殖设施和设备,有7间蜂苗育种室,32个蚂蚱养殖棚,蜂蛹冷冻库和种蜂储存库各1个。曾经冷冷清清的闲置校园,如今也因胡蜂产业的蓬勃发展变得热闹非凡,不仅盘活了村集体资产,让原本“沉睡”的资产重新焕发生机,还带动了周边村民就业,村民们在家门口就能实现增收,生活愈发有盼头。

摸石过河 激活循环种养生态链

胡蜂养殖,看似平平无奇。为何玉屏镇能独辟蹊径,走出规范化的生态养殖之路呢?从基地对模式方法的探究和科技的运用中,便能窥见一些端倪。

在智能温控室内,技术人员正通过物联网系统监测蜂群状态。“我们创新‘三段式’养殖模式,将胡蜂生长分为人工育王、人工繁育、林间放养三个阶段,成活率提升至80%。”唐洪边说边向记者演示“控王器”,这项技术可使蜂王逃亡率降低30%。

“四川整体湿度大,我们还在控温控湿上下功夫。”唐洪说,基地还根据实际,运用现代加温加湿设备,实现智能控温控湿,达到胡蜂生长发育所需温度和湿度。

在温控室后的山坡上,一排排大棚梯次排列,大棚内上万只蚂蚱正快速生长,大棚不远处则是几十亩天然牧草,这就是胡蜂标准化养殖基地构建的“草—虫—蜂”闭环生态链。在此生态链中,以天然牧草喂食蚂蚱,蚂蚱长大后再用来喂养胡蜂,而蚂蚱粪便与秸秆混合又可作为有机肥,用于滋养天然牧草生长,整个过程形成“零废弃”的绿色循环,可使养殖成本降低40%。

“由于目前全国并无先例可循,所以对于我们来说,胡蜂标准化养殖基地的发展之路,是在一步步摸索中走出来的。”唐洪说。

多村抱团 乡村共富有了新引擎

“我们村也准备发展胡蜂养殖了,有专人指导技术,还不愁销路,这简直是一条实打实、看得见的致富路。”在玉屏镇建设村1组,村党支部书记邱荣和村民们干劲十足,正忙着在山林中挂养胡蜂。

谈及收入,邱荣兴致勃勃地给记者算了一笔经济账:“我们是集体经济搞的养殖,养了150群胡蜂,有保底收购价托底,再加上种植牧草的收益,平时村民还可以到基地务工,这些实实在在的收入算下来,一年也能赚16万多元。”

着眼研学旅游,设计多种体验活动让大众深入了解胡蜂;推动胡蜂养殖技术标准的输出,以专业与规范提升产业影响力;积极延伸产业链,促使胡蜂产业发展壮大……看着眼前一排排整齐的蜂箱,胡蜂基地的未来规划已在唐洪心中逐渐清晰成型。

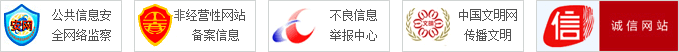

据了解,今年44岁的唐洪,离开部队已23年,于2000年12月应征入伍到武警驻甘肃平凉某部,成为一名特勤兵。服役期间荣获“优秀士兵”“优秀教练班长”等荣誉,2002年退役回乡开始创业,办起了唐氏食品加工厂,生产的葱油饼获得了乐山市市民喜爱的食品,受到顾客喜爱,从2018年开始又踏上了专研胡峰养殖创业道路,2023年,唐洪更是得到了党组织的信任,担任玉屏村党支部副书记,2024年7月又任命他为村党支部书记,是位名副其实的“兵支书”。

唐洪是一名退伍军人,军政素质高、作风过硬、执行力强,多年从事产业发展,积累了丰富的产业发展经验,是玉屏镇的致富带动人。还有,他的群众基础好,能够和群众打成一片,所以镇党委把玉屏村党支部书记的重担交给了他。”玉屏镇人武部部长、副镇长杨弟友介绍说。(李旭东 罗健武 林秀敏 代龙金)